Мы первое поколение людей, которые с момента появления денег избавлены от необходимости носить их с собой. Для многих расплачиваться при помощи смартфона стало уже привычным делом. Возможно, что и эта технология вскоре уступит место оплате по биометрии. Кого-то это приводит в ужас, но удобство, что называется, налицо. Перед тем как попрощаться со старым добрым кошельком, предлагаем вам вспомнить его историю.

1.Вишневая косточка из Новгорода

Люди начали пользоваться кошельками — вернее, сумками для хранения ценных предметов — задолго до изобретения денег. Доисторический кошелек был найден в Центральных восточных Альпах на мумии возрастом примерно 5,3 тыс. лет. В этом небольшом кожаном мешочке, пришитом к поясу нитками из сухожилий животного, его хозяин хранил самое ценное: сверло, скребок, костяное шило, кремень и сухой гриб трутовик, который, вероятно, использовался при высечении огня.

Кошельки-мешочки носили в Древнем Египте, Ассирии, Вавилоне, Древней Греции и Индии. Их делали из кожи или ткани и повязывали на пояс. Римляне пошли дальше — и стали украшать кошельки инкрустацией и вышивкой. Такие носили напоказ, демонстрируя свой статус. Так же потом поступали состоятельные люди в Западной Европе в Средние века.

Древние и средневековые кошельки перевязывались шнурком или веревкой. Впрочем, не всегда. Один из старейших кошельков, обнаруженных в России в конце 1930-х годов на территории Новгородского кремля, закрывался на несохранившуюся застежку. Он был сделан в форме конверта из кожи и очень похож на современные.

Кошелек арабский. Фото: Новгородский музей-заповедник, Великий Новгород

Помимо поддельной арабской монетки и прочих полезных вещей (вроде перстенька и пряжки, остатков весов и набора из 20 бронзовых разновесов), археологи нашли в нем… вишневую косточку.

2.Есть в мошне, будет и в квашне

Раз уж мы добрались до России, самое время задуматься о русском слове «кошелек». Оно происходит от слова «кошь», обозначавшего плетеную сумку или корзинку. Но еще несколько сотен лет назад «кошь» и «кошель» не имели отношения к деньгам.

Сумки-мешочки для денег и всяких полезных вещей наши предки, как правило, называли «мошна». И да, слово «мошенник» происходит от него.

Мошенник в старину — это не просто жулик, а именно вор-карманник. Но вплоть до конца XVII века никаких карманов у людей не было, и мошна болталась себе, привязанная к поясу (совсем как у того древнего человека из Центральных восточных Альп).

Мужские пояса были довольно широкими, и мешочек с деньгами зачастую прятали за пояс или прямо в него.

Кошелек, XI век. Фото: Новгородский музей-заповедник, Великий Новгород

Откуда мы вообще знаем о том, как носили мошну? Сохранилось огромное множество старинных записей, где упоминается этот предмет. И всякий раз в связке с поясом. Вот, например, выдержки из следственных дел того времени:

«…А с него сняли пояс шелковой красной, на поясу мошну ременную, а в ней де было тритцать алтын денег».

«…Да оборвали, госпоже, на мне крест серебрян, да сняли с меня пояс шелков с мошною, а в мошне полтина денег, да с руки сорвал перстень серебрян».

А этот фрагмент — из «Чина свадебного» XVI века, здесь описаны обязательные приготовления новобрачного:

«А приехав к мылне, розбирает и дает людем держати на руках сорочка, порты, пояс с мошною, в мошне золотые, нижней пояс, ногавицы и четыги».

Русский купец с мошной в руке.

Гравюра из коллекции иностранных костюмов Роже де Геньера с 1296 по 1577 год. Фото: Gallica (электронный каталог Национальной библиотеки Франции и ее партнеров)

Старое русское слово «мошна» пусть и кануло в Лету, но оставило нам богатое наследие. «Трясти мошной» — сорить деньгами; «распустить мошну» — раскошелиться. Кстати, в деревнях, например, в Рязанской области, слово «мошна» («мошня») сохранялось вплоть до недавнего времени — именно так там и называли кошельки, небольшие сумки и мешочки.

Михаил Нестеров. За приворотным зельем. 1888 год.

Саратовский государственный художественный музей им.

3.Премиальный сегмент

Аналогичные мошне функции выполняла и калита — поясная кожаная сумка. Этот предмет упоминается в духовных грамотах (завещаниях) московских князей: к примеру, Дмитрий Донской завещал сыну Петру, князю Дмитровскому, помимо всего прочего, «пояс золот с калитою». Если мошна обычно представляла собой мешочек, то калита могла быть похожа на современные дамские сумки — с той лишь разницей, что ее носили на поясном ремне, а не через плечо.

Калиты часто были предметами искусной работы — старинные записи и археологические памятники подтверждают это. Самые дорогие калиты изготавливали из сафьяна — тончайшей и мягкой на ощупь козьей или овечьей кожи. Обработанную кожу окрашивали в яркие цвета, расшивали золотыми и серебряными нитями, украшали драгоценными камнями. Распространенной была технология многослойных аппликаций, когда брали несколько слоев кожи, вырезали ее по разным лекалам, а потом сшивали слои воедино. В качестве украшения также использовали металлические застежки и накладки самых различных конструкций. Владеть такими сумками, по понятным причинам, могли лишь состоятельные люди.

«Калита игрока» — сумка орнаментированная с двумя отделениями,

В 1956 году недалеко от Кутафьей башни Московского Кремля археологи нашли средневековую калиту с кубиком для игры в кости и маленьким стилетом внутри. Денег в ней не было. Ремешок сумки явно срезали ножом.

Ученые предполагают, что владелец калиты мог стать жертвой вора, который углядел роскошную вещь в толчее. Но почему он выбросил добычу? Возможно, вора заприметили, и ему пришлось пуститься наутек. Или же вора смогли схватить, но он успел избавиться от украденного. Были ли в калите деньги, неизвестно. Выброшенная сумка, судя по всему, провалилась сквозь деревянный настил моста через речку Неглинку, где и пролежала 500 лет.

Самым известным обладателем калиты, безусловно, является внук Александра Невского, московский князь Иван Данилович.

Кошель-калита на поясе великого князя Московского.

Анатолий Иткин. Митрополит Петр и Иван Калита на фоне строительства

Свое прозвище Калита он получил за невероятную щедрость. Монах XV века, православный святой Пафнутий Боровский так описывал князя: «милостив зело и ношаше при поясе калиту, всегда насыпану сребрениц, и, куда шедше, всегда даяше нищим, сколько вымется».

Только вот Пафнутий Боровский писал эти строки через 100 лет после кончины Ивана Даниловича. Некоторые историки вообще сомневаются, что князя при жизни кто-то звал Калитой. Возможно, что этим прозвищем его наградили летописцы уже посмертно.

4.Рождение кармана

Немецкого дипломата и путешественника Адама Олеария, проезжавшего через Россию в 1636 году, поразила привычка местных жителей во время торга класть монеты в рот.

«…У русских вошло в привычку, при осмотре и мерянии товаров, брать зачастую до 50 копеек в рот, продолжая при этом так говорить и торговаться, что зритель и не замечает этого обстоятельства; можно сказать, что русские рот свой превращают в карман».

Вероятно, Олеарий все же преувеличивает, так как жители Москвы проделывали этот фокус не только с копейками, но и с более мелкими монетами. Если верить немцу, то получается, что наши предки могли одновременно держать за щеками по 100-200 монет, да еще и продолжать разговаривать. Хотя еще и не так исхитришься, когда у тебя нет карманов!

Путевые заметки

Адам Олеарий находился под большим впечатлением от путешествия по России и тщательно записывал свои наблюдения.

Юрген Овенс. Портрет Адама Олеария. 1669 год. Фото: Государственный музей искусств, Копенгаген

Он посещал Русское царство дважды, в 1634 и в 1636—1639 годах, в составе Голштинского посольства. Сделанные им путевые заметки и рисунки были впервые опубликованы в 1647 году в Шлезвиге. Записи Олеария не лишены субъективных оценок и исторических неточностей. Тем не менее они стали одним из ценнейших источников для изучения быта и порядков России первой половины XVII века.

Раз уж мы неоднократно упоминали в этой статье карманных воров — мошенников, то хотелось бы описать, какое наказание ждало их в Русском государстве. Олеарий приводит такие подробности:

«Если кто-либо обвинен и уличен в воровстве, его все-таки подвергают пытке, [чтобы узнать], не украл ли он еще что-либо; если он больше ни в чем не сознается и провинился в первый раз, то его бьют кнутом по дороге из Кремля на большую площадь; здесь палач отрезает ему одно ухо, и его на два года сажают в башню, а затем выпускают. Если он пойман будет вторично, то ему, по вышеуказанному способу, отрезают и второе ухо, а затем его уводят на прежнее пристанище, где его держат до тех пор, пока подобных личностей не наберется больше; потом их всех вместе отправляют в Сибирь».

Адам Олеарий. Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию. 1647 год

Вот только когда Олеарий говорит о карманах, он имеет в виду вовсе не ту деталь одежды, о которой мы подумали бы сегодня. Во многих европейских языках, включая немецкий, словом, которым обозначали карман, называли и сумку. Карманов в привычном нам понимании в годы путешествия Олеария по Европе еще не было. Платья с настоящими (вшитыми) карманами получили распространение позже — при французском короле Людовике XIV.

Вшитый карман на костюме наследника короля Людовика XIV.

Пьер Гобэ. Портрет Людовика XV в возрасте 10 лет. Около 1720 года.

Русское слово «карман», заимствованное из тюркских языков, первоначально тоже обозначало небольшую сумку или кошелек. Оно попало к нам гораздо раньше появления карманов у одежды. С конца XVI и до середины XVII веков в документах упоминается некий «корманец» — сумка для хранения бумаг. Ближе к концу этого периода обнаруживаются записи, где карманом называют уже сумку для денег:

«А как он Доюнко ево Киятка у себя на дворе везал и он де снял с нево опояску кумачную красную с карманом, а в кармане де была полтина денег» (астраханское судное дело, 1653 год).

А карманниками изначально называли не тех, кто по карманам шарит, а мастеров по изготовлению сумок-карманов.

5.Достать из загашника

Появление карманов не изменило привычек людей. Всевозможные кисеты и ридикюли для мелких вещей оставались в быту. Разве что теперь небольшой мешочек с монетами можно было спрятать в карман. Россия с XVIII века, как известно, перешла на европейское платье, и отечественная мода перестала сильно отличаться от западной. По крайней мере, в городах.

Сельские жители еще долго будут носить мошну на поясе, но постепенно карманы станут деталью и крестьянской одежды. Сперва в виде прорезей, обеспечивавших легкий доступ к сумке или мешочку, спрятанным под одеждой.

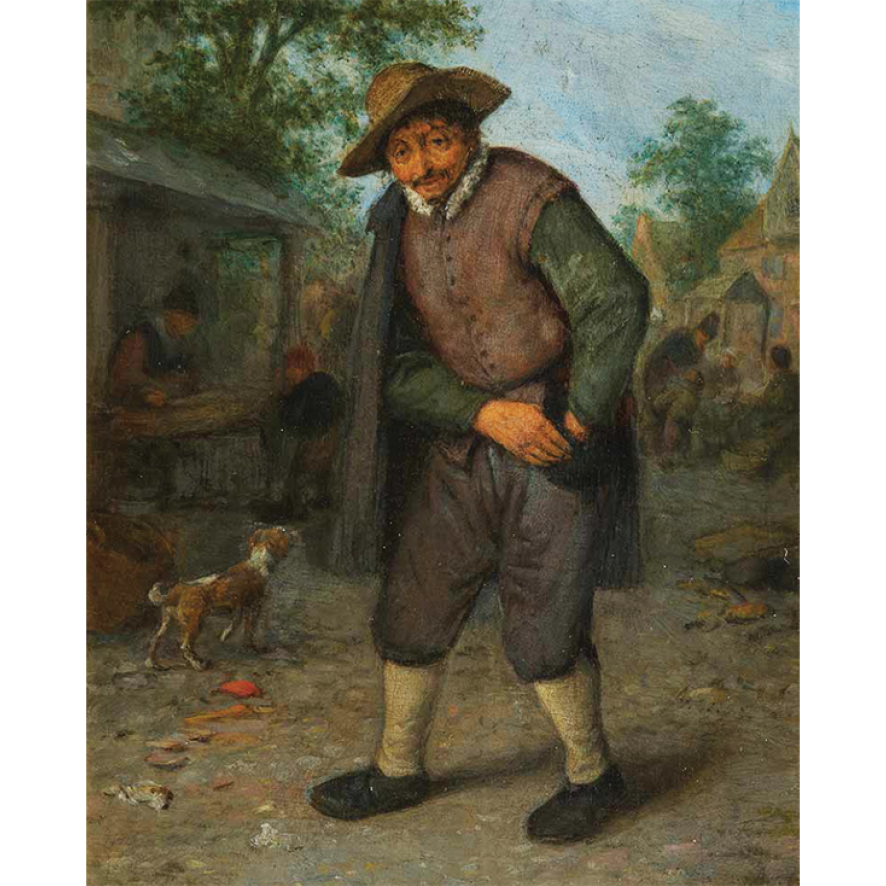

Многие из нас используют странное словечко «загашник», не подозревая о его смысле. Гашником в старину называли шнурок или веревочку, на которых держалось исподнее — нижняя юбка или штаны. К гашнику привязывали и мешочки с ценным содержимым — угощениями, платочками, гребнями, ножичками и прочими мелкими принадлежностями. Отправляясь в город на базар, в эти мешочки прятали и деньги (однако на торгах их все же предпочитали держать за пазухой). «Достать из загашника» — это буквально взять что-то, спрятанное в нижнем белье.

Адриан ван Остаде. Осязание (Мужчина ощупывает свой кошелек). 1650-е годы.

6.От ридикюля до портмоне

Но вернемся в город. Здесь в России в 1769 году появляются первые ассигнации. Возникновение бумажных денег не могло не сказаться на дизайне кошельков. Примерно в это же время стали делать кошельки в виде современной папки из кожи с несколькими отделениями. Для извлечения банкнот такой кошелек раскрывали как книгу. Эти кошельки часто имели весьма непритязательный вид, но иногда их внутри расшивали разноцветными нитями и бисером. Если мастер делал кошелек по индивидуальному заказу, то в основу его оформления мог быть положен аллегорический сюжет, связанный с личностью заказчика.

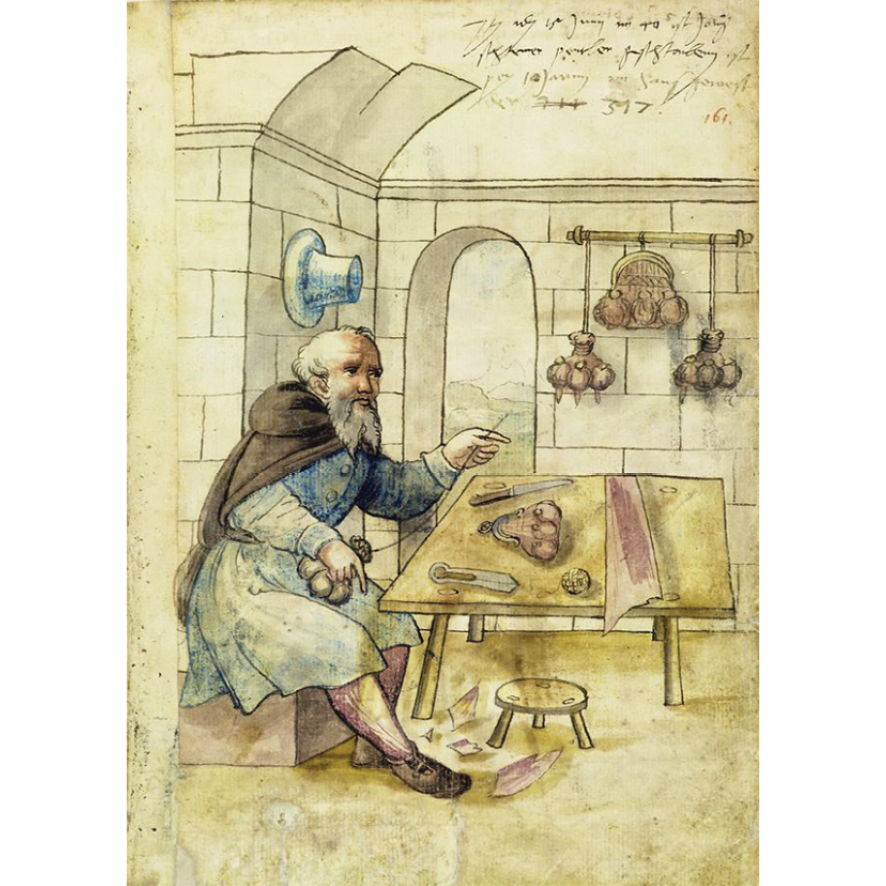

Изготовление кошельков и сумок в Средневековой Германии.

Иллюстрация из «Книги двенадцати братьев». XVI век. Фото: Нюрнбергская библиотека

Женские кошельки довольно долго служили не для хранения денег — они выполняли функцию дамской сумочки. Часто это были аксессуары из атласной, парчовой или гобеленовой ткани, иногда расшитой бисером, с подкладкой из шелка. Их, как и современные сумочки, носили на шнурке через плечо, иногда шнурок обматывали вокруг запястья. Застежки дамских ридикюлей могли быть самыми разными, их богато украшали позолотой, эмалью, вставками из перламутра и полудрагоценных камней.

Дамский кошелек из морской раковины, XIX век.

В XIX веке появляется функциональное разделение мужских кошельков для монет и для бумажных денег. Последние начинают называть бумажниками. В бумажниках, имевших внушительные размеры, держали не только ассигнации, но и всевозможные документы: письма, долговые расписки, подорожные и тому подобное. Естественно, такой большой аксессуар в карман не положишь. А вот портмоне, напротив, делали такого размера, чтобы оно помещалось во внутреннем кармане сюртука или пиджака.

Бумажник, начало ХХ века

Любопытный факт: в России повелось, что параметры портмоне должны были соответствовать величине купюры, которая была самой крупной по номиналу и размеру — ей традиционно выступали бумажные 100 рублей.

7.Для особых нужд

Этой статьи точно не хватит, чтобы описать все многообразие когда-либо существовавших дамских и мужских кошельков. Но о некоторых, «специализированных» моделях нельзя не рассказать. Среди них так называемый «кошелек скупца (скряги)», получивший распространение в XVII веке. Этот аксессуар обладал настолько сложной застежкой, что пропадало всякое желание лишний раз его открывать.

Другая версия «кошелька скряги» (также именуемого «портрезор») представляет собой вытянутый, словно чулок, матерчатый чехол с небольшой прорезью посередине. Конструкцию дополняли два кольца, плотно фиксировавшие монеты. Трудно сказать, почему кошелек получил такое прозвище. Вероятно, из-за узкой прорези, не позволявшей высыпать сразу горсть монет.

«Кошелек скряги», 1820-1830-е годы. Фото: Рейксмюсеум, Амстердам

В свою очередь, сердобольные горожане носили с собой «кошельки милосердия». Поначалу они мало чем отличались от привычных кошельков для мелочи, кроме того что носились исключительно для раздачи милостыни: подавать из обычного кошелька считалось плохой приметой — иначе деньги переведутся и у дающего. Но позднее такие кошельки стали делать определенной формы и украшать афористичными надписями, например: «Милостивому человеку и Бог подает».

8.Прошлый век

За ХХ век классические кошельки и портмоне претерпели ряд изменений. Например, появились отделения для банковских карт, а также окошки для фотографий. Натуральную кожу все чаще стали заменять синтетическими материалами, а в качестве застежек использовать кнопки, молнии, липучки и магниты. Мужчины начали носить портмоне в карманах брюк, а женщины — хранить кошельки в сумочках. Пожалуй, и все.

Зато появились такие новшества, как зажим для денег и металлические монетницы.

Металлическая монетница, 1980-е годы

Другое любопытное изобретение — так называемый «волшебный кошелек». В СССР эта вещица пользовалась популярностью, и многие ее помнят. Волшебство кошелька состояло в том, что его можно было открыть с двух сторон, при этом положенные внутрь купюры чудесным образом оказывались плотно зафиксированы резинками.

«Волшебный кошелек», конец ХХ века. Фото: Shutterstock|FOTODOM

А 1990-е годы буквально вернули нас к истокам — точнее, к поясным сумкам. Как их только не называли: «почка», «бананка», «подсумок», «кенгуру», «кобура». Эти сумки стали незаменимым аксессуаром торговцев и валютных менял.

Более серьезные люди предпочитали борсетки. Эти пузатые сумки носили под мышкой, что делало владельца борсетки визуально шире. В борсетках хранили деньги и документы, многие модели выпускались с чехлом для мобильного телефона. Забавно, что суровая «борсетка» происходит от итальянского слова borsеtta — так в Италии называют дамские сумочки.

9.Цифровая революция

Но вряд ли счастливые обладатели борсеток могли предположить, что из-за стремительного развития электронных платежей уже следующее поколение при слове «кошелек» все чаще будет представлять себе не кожаный аксессуар, а нечто виртуальное.

Цифровые валюты и кошельки — вот новая реальность. Судя по темпам перехода стран мира на безналичные платежи, банкноты и монеты в скором времени останутся лишь данью традиции. В Сингапуре, например, или странах Северной Европы более 90% платежей — безналичные. В России в 2023 году 83,4% всех розничных платежей совершались безналичным способом.

Люди начинают забывать, как выглядят бумажные деньги их стран. И это не фигура речи.

При этом прежний, материальный кошелек все больше превращается из средства для хранения в музейный экспонат и достояние коллекционеров. Самые разные кошельки можно увидеть и в собрании Музея Банка России.

Так что кошелек живее всех живых и как понятие останется с нами надолго. Хотя жаль, что никто уже не положит в него вишневую косточку.